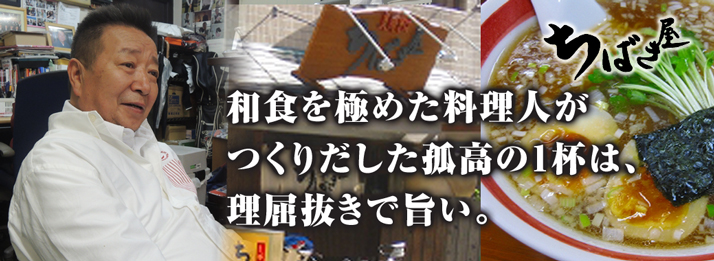

第371回 有限会社ちばき屋 代表取締役社長 千葉憲二氏

| 有限会社ちばき屋 代表取締役社長 千葉憲二氏 | |

| 生年月日 | 1951年9月8日 |

| プロフィール | 宮城県気仙沼市に生まれる。4人兄弟の末っ子。横浜商科大学卒後、日本料理の名店「ざくろ」で修行を開始。この「ざくろ」で料理長にまで昇進したのち、「銀座江島」へ。日本料理を極め40代でラーメン業界に殴り込みをかける。現ラーメン協会理事長。2013年4月現在、「ちばき屋」3店舗、「かもめ食堂」1店舗、また銀座に「まかないきいち GINZA」をオープン。料理人として、20年ぶりに銀座に復活する。この「まかないきいち GINZA」はいま「予約も取れない店」と評判だ。 |

| 主な業態 | 「ちばき屋」「かもめ食堂」「まかないきいち GINZA」 |

| 企業HP | http://www.chibakiya.jp/ |

「一風堂」VS「ちばき屋」

「一風堂の河原を破るのは、ちばき屋の千葉しかいない」。そんな前評判のなか、千葉は最後の対決を迎えた。むろん、決勝戦。前評判通り、ここまで勝ち残ったのは「一風堂」の河原氏と千葉だった。

「いいわけはいいたかねぇんだけど、あの時、熱があったんだよな。39度も」と千葉は対決の時を振り返る。熱はあっても、料理人の矜持。苦しいそぶりもみせない。「ディレクターがさ、和食の料理人というのを出したかったんだろうな。そういうのがあったからオレは、鯛でだしをとったラーメンで勝負したんだ。負けねぇと思っていたんだけど、審査員の中尾彬さんが、『これラーメンって呼べるのかね』って。あの一言で勝負が決まっちまった。2対1でオレの負け(笑)」。

負けても相手が河原氏だから、許せた。

「そのあと河原さんから、食事でもって誘われたんだ。気が合ったね。あの男はさ、俺より一つ下なんだけど、もう何軒も店を持っていたわけよ。でもね。ぜんぜん、そんな話はしないの。するのは一杯のラーメンについて。いい男だな、と思ったね。」。

その対決からもう何年も経つ。だが、2人の関係はいまだ続いている。互いを意識しつつ、互いをリスペクトしている。

「向こうに比べたらうちは店の数もぜんぜんだろ。なのに、千葉ちゃんなんて言ってくれるんです」。

この事実が「千葉憲二」という男を物語っている。名声も、地位も、富も、一杯のラーメンには敵わないことも。

7歳の時に父が他界。

千葉が生まれたのは、宮城県の気仙沼。父は、水産関係の仲買卸をしていた。千葉は4人兄弟の末っ子で、父から兄姉たちが嫉妬するほど可愛がられた。「いちばんオレと一緒にいるのが少ないのが、憲二だから」というのが父の言い分だった。

「もともとうちの父は、満州鉄道で職業野球の選手だったんですよ。戦後、プロ野球が生まれた時には、プロ野球選手にという話もあったそうなんですが、祖父のあとをつがなきゃいけないんで、泣く泣くだと思いますが、プロは断念したみたいなんです」。

「そういう時代だった」とも千葉。そんな父とはキャッチボールも楽しんだ。旅行にも連れられた。

「母に『ちょっと行ってくる』と言って列車に乗り、何時間もかけて早慶戦を観に行ったこともあるし、旅館で芸者にダッコされていた気もする。オレの父はいい男だったんだ。映画俳優みたいだったもの。まぁ、芸者さんにももてたんじゃねぇかな(笑)」。

そんな最愛の父が7歳の時になくなった。

それでも、7歳までの記憶が焼付いている。その記憶が千葉の生きかたを決めてきた気がする。

「父がいなくなっても母が会社を切り盛りし、オレたち兄姉は路頭に迷うことなく、育てられた。でも、母一人でしょ。がんばる母をみて、オレもがんばらなきゃ、って何べんも思ったね」。

父とおなじ道を! グランドで白球を追いつづけた少年時代の話。

がんばるといってもまだ子ども。プロ野球選手を目標に野球に熱中した。

「小・中・高と野球漬け。でも、身長がなかったんだ。中学でも148センチだったもの。守備はショートか、セカンド。打順は2番がいちばん多かったんじゃないかな」。

からだは小さくても父譲りのセンスで、評価された。しかし、高校ぐらいになると冷静な目でみることもできるようになる。「プロにはなれねぇ」が千葉の下した決断だった。その頃から、起業が目標となる。めざすは料理人。

もともとは大学にも行く気がなかった。「兄貴がとにかく『大学に行け』っていうんだな、これが。兄貴は明治出身。それで、オレはまぁ、合格できそうな大学ってことで、横浜商科大学を受験して、そちらに進学。野球? 野球はもういいやって、大学以降は、していません (笑)」。

大学時代は野球をやらず、代わりに「軽音楽部」を創設。ドラムを叩いていた。歌も当時からうまかった。バイトもした。「ドカタにボーイに、運送のバイトもしていたね。野球やっていたからさ。肉体労働は苦にならなかった(笑)」

名店「ざくろ」入店。22歳の、少し遅れた「料理修行」が始まる。

大学の4年間は、兄がいうように、さまざまな経験ができた貴重な時代だった。だが、料理人をめざす千葉にとっては、何もかもが良かったわけではない。

「大学を卒業して、紹介で東京・京橋の日本料理『ざくろ』に就職したんだ。『ざくろ』はそりゃぁ昔から名店だった。だから、いっそう厳しかった。料理人の世界っていうのは、とにかく縦割りでね。入社順によって序列が決まるんだよ。野球部で鍛えられていたから、たいていのことには凹まないつもりだったんだけど、5つも、6つも年下の奴から呼び捨てにされる。あれだけは、きつかったよ。15、16歳でも兄弟子だからね。『ちばーっ』って。フライパンが飛んできたことも。まな板で殴られたこともある。ちくしょうって思うよね。オレだって。こいつらには絶対なれない料理人になってやろうと。ともかく、30歳までは、必死で挑戦してやろうと。そこからだね。オレの料理人人生がスタートしたのは」。

「30歳までにできる料理人になっていなかったら、って? その時はスッパリ足を洗うつもりだったよ(笑)」。

「ざくろ」は千葉が言うとおり日本料理の名店。料理長は関東で5指に入ると言われていた達人でもあった。修行先には申し分なかったが、甘えはいっさい許されなかった。

「先輩たち」をいつか抜いてやる。

千葉が料理人を志すきっかけになったのは、友人たちにふるまった「1杯のチャーハン」だった。 「高校時代のことだけど。うちの家は広かったから、たまり場みたいになっていたんだ。冷蔵庫に冷えた飯があって、それを使ってチャーハンをつくったらみんなが喜んでくれてさ」と語る。 しかし、もう一度いうが、始まりは単純でも、料理の世界は厳しい。ハングリー精神がなければつづけていくことがむずかしい。 ある小説家が、こんなことを言っている。 「何かを決められる人というのは、よほど恵まれているかよほど選択肢がないかのどちらかだ。 けれど、世の中はそのどちらでもない人が圧倒的多数を占めている」と。 失礼な言い方だが、大学を出た千葉には、料理人以外にも選択肢がなくはなかったはずだ。 そういう意味で言えば、厳しくとも、理不尽でも、ほかの選択肢に逃げなかったのは、幼い先輩たちに対する「こんちくしょう。いつか見返してやる」という思いがあったからではないかという気がする。 ともかく、名店での修行がつづいた。

修行時代が終わる。それは頂点を極めたということ。

2年間は皿洗いばかりだった。3年たったある日、料理長に呼ばれ、とある熱海の店に向かわされた。熱海の料亭 「小いずみ」。「ざくろ」よりきびしい。すきま風が吹く、屋根裏部屋で寝る日がつづいた。しかし、そこでも歯を食いしばり、2年後、呼び戻された時には、さらにたくましい料理人となっていた。

「『ざくろ』にもどって、29歳の時に、副料理長になった。大学まででて料理人になるのか、と怒っていた親戚たちも、手のひらを返したように称賛してくれるようになった。『ざくろ』という名前にはそんなちからがあったんだな。もちろん、若い連中の言葉遣いもかわってきた。『ちばーっ』から『千葉ちゃん』、そして最後には『千葉さん』だもの。実力の世界は改めて厳しいと思うよな」。

しかし、頂点を極めた「ざくろ」の時代も終わりの時が来る。

ある企業の社長に誘われたからだ。

「『ざくろ』という名前がなくても通用するか、どうか。そういうことへの挑戦。料理人ならやってみたいことだとオレは思うんだ」。

最初は、給料も減らした。2年という期限もつけた。その店が「銀座江島」。まだ名もなにもない店が、2年間で、日商で200万円を上げる名店になった。総料理長の千葉の給料は100万円になっていた。

「でも、オレ100万円もらっても、50万はみんなに使っちゃうから、ぜんぜん貯まらなかった(笑)」。そういう太っ腹なところも親父ゆずり。部下にも慕われ、取締役の肩書もついた。まだ30代後半。職場で出会った奥様へのプロポーズは、「社長婦人にしてやる」だった。

うまくいけば、「江島」でも、社長の椅子がめぐってきたかもしれない。

しかし、千葉はあっさり、その道も捨てた。「どうしてだろう?」話を聞いていても、疑問に思ってしまう。当時、直接、千葉の決意を聞いた人なら尚更、驚いたに違いない。

ラーメン屋、店主、千葉。

「そりゃ、そうだよな。よりによってラーメン屋だろ。なんでだって、ラーメン屋なんかになるんだって」。

でも、千葉には千葉の言い分があった。それこそ料理人の矜持である。

「独立しようと思っていたんだ。でも、もともと宵越しの金は持たないようなタイプだから、ぜんぜん金がない。日本料理店を開こうと思ってもとてもお金がない。そんな時、あるラーメン屋でラーメンを食ったんだ。アレって、思った。行列ができる店なのに、ぜんぜん美味しくないんだよ。『オレだったら。もっと旨い一杯がつくれるぜ』。そう思ったのが始まりだった気がする」。

「よく考えてみれば、ラーメン屋って、ラーメンだけなんだよ。1杯のラーメンが旨いかどうかだろ。これほど純粋な料理もねぇなと、そう思うようにもなったんだ。それに、ラーメン屋は立地は問わないわけだろ。旨けりゃ、お客様が探しても来るもの。銀座じゃなくても、いい(笑)。そこが気に入った」。

千葉が「ちばき屋」を開いたのは1992年、41歳の時である。いままで黒塗りのハイヤーで店に通っていた名店の総料理長が、自転車をこいで通勤するようになった。

誰に観られてもよかったが、娘に観られた背中は少し寒かった。

行列ができる「ラーメン店」。

下町に開業したラーメン店が、やがて長蛇の列をつくるようになった。店主千葉は、それでも気を緩めない。料理人として、「1杯のラーメン」を追及した。100人単位の待ちができる。下町で、はじめてTVの取材もうけた。冒頭の「一風堂」河原氏との対決もこの頃である。

千葉流のラーメンは、鶏ガラベースの澄んだスープが特長の「支那そば」である。和食の料理人、「千葉」だから出すことができる孤高の味とも言える。

具材も、さすがに千葉らしく、すべての具材にひと手間がかかっている。なかでもいまでは当たり前となっている『半熟煮玉子』は、千葉が考案した具材である。

千葉がたどり着いた一杯のラーメン。

その味に私たちは、魅了されてしまう。

言い方は悪いが、元日本料理の名店の厨房を任された料理長がつくったラーメンだからではない。

グルメサイトで高得点だからでもなく、行列ができるからでもない。

「旨い」からだ。そのほかの要素は一切ない。

しかし、その「旨さ」が、ぶれている。「定義がなくなりつつあるんだな」と千葉はいう。

「魚粉とかあるでしょ。悪くはないけど、料理人のオレからすれば、はっきり言って邪道だと思う。でも、それを『旨い』と言うお客さんがいるなら、それはそれで結構な話なんだろうけどね」。

「行列=旨い」という図式にも若干、違和感がある。「味」よりも「人気」が、「旨さ」のバロメーターになっている気もするからだ。

ともあれ、千葉は、「千葉らしく」、千葉流の「支那そば」にこだわっていくに違いない。

銀座に復活。

60歳の還暦祝いには、450人が集まった。千葉を慕う人の多さの表れだ。一方、2010年には、銀座に『まかないきいち』をオープンした。銀座に「千葉」が復活したとHPにはある。

こちらは、日本料理店。たしかに20年の時を越え、千葉が銀座に戻ってきたことになる。連日、満員で、予約も取れない店だそうだ。

一杯ラーメンを極めた料理人が、もう一度、日本料理と対峙する。それもまたおもしろい。ちなみに千葉の店には、和食店からの転職希望者も多いらしい。

「早まるな!ラーメン屋だぞ」と千葉は、決まってそう釘をさすそうだ。

それは、ひょっとすれば、ラーメンが日本料理よりも「上下」という意識で言っているのではなく、一杯の旨さだけで勝負しなければならない厳しさを、その一言に込めているのかもしれない、と思った。

とにもかくにも千葉のつくるラーメンは、理屈抜きで「旨い」。

思い出のアルバム

| Tweet |

この企業・代表の方にコンタクトを取りたい方

この企業にご興味のある方、コンタクトを取りたい方、また代表にメッセージを送りたいといった方は、下記フォームよりご登録下さい。当社が連絡を取り、返信させていただきます。

例)テレビ番組用に取材したい、自社の商品をPRしたい、この企業で働いてみたい、中学時代の同級生だった など