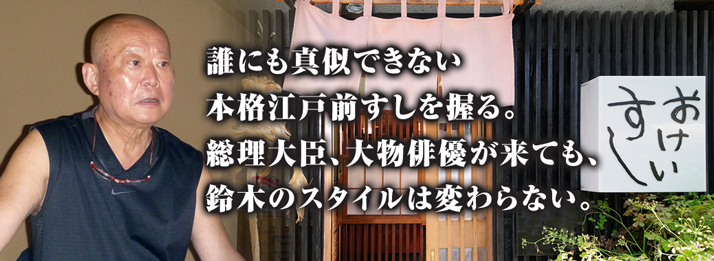

第448回 おけいすし 店主 鈴木正志氏

| おけいすし 店主 鈴木正志氏 | |

| 生年月日 | 1947年4月5日 |

| プロフィール | 宮城県大河原町に生まれる。高校を卒業後、地元仙台のデパートに就職するが、半年で退職。叔父を頼り、上京。同郷の友人が働く親方の紹介で「栃ノ海」に就職する。これが「江戸前にぎりすし」との出会い。以来、目の前には、魚とシャリがあり、すしを楽しむお客様1人1人の笑顔があった。「おけいすし」がオープンしたのは、鈴木が31歳の時。著名な画家、高沢圭一氏から腕を見込まれ、高沢氏のパートナーとして、この店をスタートさせている。ちなみに、店名の「けい」は、圭一のケイの文字だそうだ。 |

| 主な業態 | 「おけいすし」 |

| 企業HP | http://www.okeisushi-suzumasa.jp/ |

義理の母と鈴木と。

寡黙な飴づくりの職人だった。鈴木の父の話である。

「小学校4年生の時から、絵の教室に行かせてくれて、算盤も習わせてくれた」と鈴木。寡黙だが、優しい父親像が想像できる。

鈴木家は、父と母と鈴木と妹の4人家族。ただし、鈴木と血が繋がっているのは父だけだった。長いこと知らなかった。

「薄々、気付いていたんですが、小学校5年生の時、飲んべぇの叔父さんに、『おまえのお袋は、本当のお袋じゃないんだぞ』と言われたんです。別に動揺することもなく、やっぱりそうなんだと。あまりにも妹と自分への態度が違ったんです。でもね、血の繋がった弟がいるとも言われ、そちらには驚きました。それ以前は、弟とは露知らず、顔も合わせていたし、『兄弟じゃないのに似ているな』って言い合っていたんです」。

叔父の話によれば、2歳下の弟が生まれた時に実の母は亡くなり、小さかった弟は畳屋を営む親戚の家に養子に出されたそうだ。それから、義理の母がやってきて、妹が生まれたとのことだった。

「弁当だって、中身がぜんぜん違うんです」と、鈴木は振り返る。「妹の弁当には豪華な料理が詰まっているのに、私の弁当にはノリ、米、梅干しだけ。寝ている時にも、わざと足を踏まれた覚えがあります」。

子どもの感覚は鋭い。日々の小さな事柄から、真実を見抜いていた。もっとも、推測が正しかったからといって、嬉しいものではない。

運動神経抜群の少年、鈴木。

「あのまま野球を続けていたら…」と未練を持ったことはないのだろうか。

中学校は公立だったが、県大会に必ず出場する野球の強豪校だった。鈴木は2年目にしてレギュラーとなる。

「当時は、ベビーブームって言うくらいで、とにかく子どもが多かった。うちの学校でも1クラス60人で、それが12クラスもあった。野球部の人数も凄かった。だから、私らの世代はとかく競争意識が強かったんです。小さい頃から競争にさらされてきたわけですから」。

その競争に勝ち抜き、2年目からレギュラー。とにかく運動神経がいいから、監督からも目をかけられていたはずだ。

「ところが、中学校3年生の時、義理の母が病気になりました。いまほど医療も進んでいない時でしたので、お金もかかって…。たいそうなお金を注ぎ込んだらしいですが、結局、2年後に亡くなってしまいました」。

義理の母との別れ。涙は一切出なかったという。

しかし、義母が病にかかったことで、鈴木も安穏としていられなくなった。

「高校でウェイトリフティング部に入ったのは、家の仕事を手伝わないといけなくなったからです。ウェイトリフティング部は、唯一、マネージャーとして入部させてくれたので時間的に色々と融通が利くと思いました」。

ところで、その部の先輩には東京オリンピックのウェイトリフティング、金メダリストである三宅義信がいた。

就職するも半年でリタイア、東京に走る。

この時期、鈴木の心は揺れていたのではないか。思春期といえばそれまでだが…。「ケンカばかりしていました。当時は、ボクシングも習っていたので、それなりにケンカも強かったんです(笑)」。

親からの独立。大人への一歩。

少年が大人になることを怖がるように、少年は、拳を振るった。

高校を卒業し、就職。今とは違って、そういう進路を選択する生徒は少なくなかった。そして、鈴木少年も仙台のデパートに就職することになる。ところが、半年で去った。

「自分がちゃんと仕事をしていても、他にサボっている同期と給料が一切変わらないんです。それが割り切れなくて嫌になり、辞めたんです」。

「東京に行ったのは、この後です。親戚の叔父さんが東京で店をやっていることを知っていたので、その叔父さんを頼って上京したんです」。

これが今思えば、「おけいすし」の最初の、最初の一歩。鈴木はともかく東京に発った。

東京で出会った「粋」な人々。

「小遣い程度しかやれないけど、いいか?」。

叔父は鈴木の思いを聞き、快諾してくれた。むろん、食べさせてもらえるだけでありがたかった。世話好きな人もいた。

「この店に、料亭で三味線を弾いている粋なおねぇさんがいてね。『いつまでも、ここでぶらぶらしてちゃいけない。一度、うちの料亭においで。洗いものぐらいさせてもらえるよう頼んであげるから』って言ってくれたんです。言われた通り、行ったらびっくりですよ。天ぷらを揚げている姿がカッコ良かったし、あんこうやスッポン料理を作っている時も、見ていて惚れ惚れするような手つきでした」。

鈴木の尺度の一つに格好良さがある。それはファッションだったり、振る舞いだったりする。この時、初めて料理の世界に魅せられたのも、職人たちの料理をする立ち振る舞いにあった気がする。

もっとも、このまま料亭に就職したわけではない。「叔父さんに何がしたいんだと、詰められたことがあるんです。それで、身なりがかっこいいと思っていたバーテンダーになりたいと言うと、それは裏の世界と繋がっているからダメだと。じゃぁ、フランス料理屋をやりたいと言うと、それは本場で何年も修行する必要があるからダメだと。で、日本料理屋をやりたいと言ったんです。それならいけると思ったのですが」。

「日本料理というのはな…」、説教が始まった。「焼き方何年、煮方何年といって、一人前になるまで十年かかるんだぞ」と。叔父の言うことは無視できなかった。途方に暮れるしかなかった。

すし屋の門を潜る。

「たまたまその頃、父から電話で『お前の同級生が新宿の東口で、すし屋の見習いをしている』と教えてくれたんです。彼とは高校は違うのですが、それまでは、近所の仲でした。ただ、良くいじめていたんです(笑)」。

バツが、悪かった。それでも、すがるような思いで彼を訪ねた。待ち合わせは東京の喫茶店。背をかがめて入ると「おー正志か、こっち、こっち」という声が飛んできた。

「その時の話は今でも覚えていますよ。以前までいじめていた彼に、『親方に話してやるから、お前もとにかく1年間やってみろ。面白いぞ。先輩にご馳走してもらえるし、酒も客が残したものを集めてタダで飲める。刺身も同じだ』って言われたんです」。

食べ物の話が仕事の良し悪しに直結するあたりは、当時の世相まで伺える話である。

寮もあり、魚は毎晩食べ放題。

食べ物に釣られたことも事実だが、下に見ていた人間から見下ろされている気分になり、悔しかったことも事実だろう。

持ち前の競争心が頭をもたげてきたのではないだろうか。

やるからには絶対負けない。まだ見たことのない「すし」の世界を想像し、鈴木は心の中で宣言した。

鈴木が入店したのは友人の店ではなく、その店の親方が紹介してくれた新橋の店だった。「運」が向いてきた。叔父の下を離れ、店の上にある屋根裏が寝床になった。もちろん、鈴木だけでは無く、先輩が3人いた。

負けず嫌いな少年。歯をくいしばりながら青年となる。

「私は凄く負けず嫌いなんです。当時、店には同い年の人がいたのですが、彼はもう3年も働いていました。だから、やる仕事の内容も全然違う。それが余計に自分に火をつけ、絶対に負けないぞっていつも思っていました」。

「こんちくしょう!の時代だった」と鈴木は言う。親方にも怒られた。だが、辛いことばかりではない。客から、「動きが良くなってきたな」と褒められたこともある。その客は、お相撲さんだったり、芸能人だったり、時には著名な実業家だったり。また、とびきり美人な芸者さんだったりした。「運」というのは、この客たちとの出会いである。最初から粋な店に入ることができたのだった。

「私が最初に勤めたのは、『栃ノ海』という店です。これは当時のお相撲さんの名前で、オーナーは徳間書店の徳間氏だったんです。だからいらっしゃる方も、半端じゃなかった。お名前だけじゃなく、すしの食べ方、お酒の飲み方、会話も含めて全て『粋』なんです。今みたいにカードじゃなく現金でしょ。そして、チップもくださるんです。そのチップの渡し方も格好良かったですね」。当時を思い出すように鈴木は語る。

確かにお客様の名前を伺っているだけで、鈴木の言わんとするところは想像できた。それだけの客を楽しませる人なのだから、親方も凄い人だったに違いない。「話術にも魅せられました。親方の語りを全てノートに取りました」と鈴木も語っている。

こちらの店では、4年勤めた。いろんな体験をした。「店を閉めた後に、店の2階でどんちゃん騒ぎをしていた時のことです。それで、あまりにもうるさいもんだから通報されたんです。そして、階段を上がってくる警察を蹴り落としてしまって、御用になったこともありました(笑)」。

一方で、鈴木は努力も惜しまなかった。

営業終了後、誰もいなくなった店内で、親方を真似てロールプレイングを行った。実際に余ったシャリで練習を積んだ。だが、そのシャリを使っていたことが親方にばれて破門になってしまう。店を放り出されたものの、親方の自宅で帰りを待ち、なんとか許してもらった。

いずれにせよ、この店が鈴木のスタートライン。「負けん気」と「好奇心」をエンジンにして、4年間、鈴木はすし屋の道を突っ走った。

東京の夜。すし屋の生き様。

「圭一氏の圭を取って『おけいすし』とした」と鈴木は店名について、そう語る。圭一氏とは、フランスでも有名な画家「藤田嗣治氏」の弟子である高沢圭一氏のこと。鈴木を見つけて、この店の親方に引っ張ってきた人でもある。

修行した店はむろん「栃ノ海」だけではない。銀座の店「京すし」でも働いた。当時、29歳。あの頃が全盛期だった、と鈴木は笑う。給料は月35万円。スタート時点から考えれば天文学的な数字である。しかも給料の何倍ものチップが入った。それらを軍資金に、六本木で遊び回ったそう。「レミー」という言葉が出てきたので確かめてみたら、あの「レミーマルタン」のことだった。

この時の豪勢な遊びも、今になれば肥やしになったと鈴木は言う。ここに2つ話しがある。

一つは六本木の夜にのめり込み、借金を250万円もつくってしまったことである。女将さんに事情を説明したところ、300万円を札束で用意をしていただいた。懐の大きい女将さんに感謝をし、なんとか片付けることができた。

いい教訓である。

もう一つは、夜の世界を知ったことである。言い換えるならレミーの味を覚えたこととも言えるだろうか。

人と人との絆、信頼、そして普通なら接することもできない夜の世界に、この時、鈴木は接することになる。それらのことと、枕ひとつにして眠っていた時代でもあった。

こういう時を経て、高沢圭一氏に見出され、「おけいすし」の店主に。

高沢圭一氏が亡くなったあと、鈴木はこの店を買い取っている。

この時、女将であった高沢圭一氏の奥さまの情にも触れた。「2500万円の証書を私に見せてくださって、毎月いくらでもいいから返しなさいって」。それだけで、店を譲ってくれたそうだ。「さすがに、そのあとの5年間は一切遊びませんでした。それで5年で返し終えたんです」。

住む世界が違う住人たちとの交流。

「お金に糸目は付けないから」というお客からのオーダーも時にはあるそうだ。「そういう時、どれだけのものが出せるかが勝負だと思っています」と鈴木。鈴木の思いを代弁できているかどうかは分からないが、ものづくりの世界において、価格に逃げることは簡単だ。

しかし、「いくらでもいいから」と言われたら、もう逃げ道はない。言い訳もできない。実際、そういう世界で鈴木は勝負をしてきた。

ちなみに、「おけいすし」のお客様の顔ぶれを聞いて、またまた驚くばかりだった。住人が違った。また、タメになる話と同様に、どんどんと面白い話も出てくる。

一つだけエピソードをお伝えしたい。高倉 健氏に纏わる話しである。

「もともと私が健さんの大ファンで、手紙を送ったんです。それが縁となって、お店にも来ていただけるようになって。数回、来てもらった後ですかね。まだ、店を開ける前で私が伝票の整理をしていた時です。15時くらいだったかな。店の戸がガラリと開いて、人の気配がしたんですね。そんな時間にお客さんは普通来ないから、業者と思ってね、『裏へ回れ、裏へ』ってやっちゃったんです。」それでも、裏に回る気配は無いから、『誰だ!』って言ったら、あの独特の口調で、『高倉です』って言葉が返ってきたんです。一瞬で顔が真っ青になりました(笑)」。

目の前にある魚とシャリ。そして、すしを楽しむお客様の笑顔。幸福な仕事がそこにある。

すし屋の道に入ってもう半世紀近い。

歩んできた長い道は「すし」との格闘であると同時に人との出会いであり、出会った人たちと互いを認め合うものでもあった。

むろん今では、江戸前の本格握りを後世に伝える役割も担っている。

仙台の小さな町から出てきた少年が、東京のど真ん中で成長した。もう60歳を超えるが今なお、好奇心も負けん気も健在だ。

東京オリンピック開催に照準を絞っている。

「かっこいい人の仕草とかを真似るでしょ。そういうことを繰り返しているうちに、少しはかっこいい振舞いはできるようになったかなと思う」と言って笑う鈴木。

また最後に、「おけいすし」を営む上での心得を伺った。

「まず、お客様へ実際にどれだけおもてなしができているのかが大切だと思っています。ホッとして頂く空間を作れているかどうか。お客様が店まで足を運んでいただくのに掛かった交通費も考えられているのか。そういった気持ちをいかに持てるかが大切だと思います。」

総理大臣が来ても、大物俳優が来ても、鈴木のスタイルは変わらない。そのスタイルとは、彼らに負けないほどかっこよく「すし」を握り、お客をもてなすことであった。

思い出のアルバム

|

|

|

| 小学校1年生の時。 | 中学時代。弟の丈夫と身内。 | 21才の時。見習い時代。 |

|

|

|

| 1978年。独立後、カウンターのケースを取り外す。 | 「世界ごちそうさま」収録時。 | 古里の英雄。三宅義行氏と。 |

| ツイート |

この企業・代表の方にコンタクトを取りたい方

この企業にご興味のある方、コンタクトを取りたい方、また代表にメッセージを送りたいといった方は、下記フォームよりご登録下さい。当社が連絡を取り、返信させていただきます(すべての取材先企業様、代表の方に連絡が取れるわけではありません。こちらから連絡がつく場合に限ります)。

例)テレビ番組用に取材したい、自社の商品をPRしたい、この企業で働いてみたい など