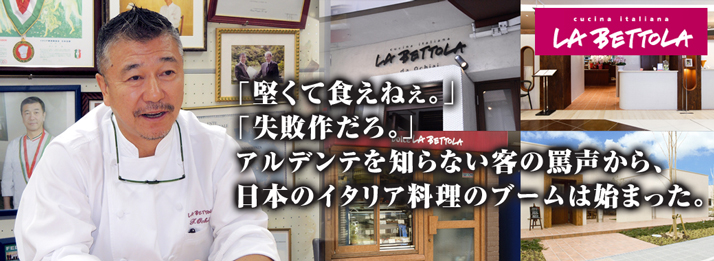

第509回 LA BETTOLA da Ochiai オーナーシェフ 落合 務氏

| LA BETTOLA da Ochiai オーナーシェフ 落合 務氏 | |

| 生年月日 | 1947年10月30日 |

| プロフィール | 高校を1年の時に中退し、料理界に入る。ホテルニューオータニで修業したのち、フランス、イタリアにも武者修行にでかけ、1982年帰国。「グラナータ」をオープン。日本のイタリア料理の幕が、そこから上がり始める。 |

| 主な業態 | 「LA BETTOLA」 |

| 企業HP | http://www.la-bettola.co.jp/ |

<「イタリア連帯の星」勲章(OSSI)><カヴァリエーレ章(勲三等)>は、イタリア共和国大統領から。ほかにもイタリア料理研修機関から「金の帽子」、エミリアロマーニャ州の協会、イタリア大使から「功労賞」などが贈られている。氏の受賞歴は料理人のなかでも群を抜いている。

まだ「パスタ」という言葉も一般的ではなかった時代に、彗星のように現れイタリア料理を日本に広めた落合 務。そんな彼の足跡を追いかけた。

別荘で、産声をあげた落合氏。

1947年、落合氏は祖父が所有する鎌倉の別荘で生まれた。別荘を所有していたことからも想像できる通り、祖父はかなりの資産家だったそうだ。

「鎌倉生まれ、足立区育ちです」と落合氏。「当時、祖父はメッキ工場を営んでいて、かなり裕福でした。私の父と母が結婚したのは18歳の時で、母は19歳で私を生んでいます。一児の父になっても、父は定職に就かなかったそうで、私も含めて家族3人が、祖父に扶養されているようなものだったと聞いています」。

日曜日になると親子3人、自転車で浅草や上野に遊びに出かけたそうだ。「そんな贅沢をしても大丈夫な幸せな時代だったんです」と氏は語っている。

子どもの頃、なりたかったのは商社マン。

いままでインタビューしてきたシェフたちは、たいてい「子ども時代から手先が器用だった」といった。落合氏にも聞いてみたが、氏は「釘も打てず、ノコギリも上手に使えず、絵もへたくそだった」と笑い声をあげた。料理にも特段、「関心はなかった」という。

成績は優秀。小学校5年生から四谷大塚に通い、日大付属中学に進学している。

「将来は、商社マンになりたいと思っていたんです。父のように慕っていた叔父も『それがいいぞ』と言ってくれていたし…。商社マンという仕事を正確に把握していたわけじゃないんですが」。

落合氏と同年代の人に、子ども時代の話を聞けば「海外生活など思いもつかなかった」という答えが返ってくるだろう。それほど当時、「海外」は遠い存在だった。落合氏にしても、「海外で暮らす」ためには、商社で働くという手段しか思い浮かばなかったのではないだろうか。

ともかく「いい大学に入り、大きな商社に入って、海外へ羽ばたく」。落合氏の夢は、未来へと広がっていた。

「もうやってられるか」と吠えた日のこと。

「成績が良かった」と書いたが、これは周りの期待に応えようと健気に努力した結果だったかもしれない。氏は、高校時代のことと言いながら、「私は成績が優秀だったので、みんなから期待されていたんですよ。当時は、その期待に応えようと、私も頑張ってきたわけですが、だんだん『どうでもいいや』って思うようになっていくんです」と語っている。

落合氏が高校に上がる頃には、すでに祖父が事業を失敗していたこともあって、以前のように裕福というわけにはいかなかった。それでもまだ動産、不動産は沢山あった。「父が食べ尽くすのに、一生かかったくらいにはね」と落合氏は、苦笑する。

「もっとも堪えたのは、祖母が亡くなったことです。特に、父の3回目の離婚が、祖母の死に直結していたこともあって、かなりショックを受けたんです」。

落合氏にとって祖母は、特別な存在だった。裕福な環境だったが、父が何度も離婚を繰り返すなど複雑な家庭環境のなかで、いつも落合氏を支えてくれていたのが祖母だったからである。落合氏と落合家を結ぶ糸がプツリと切れてしまったようだった。

「もうやってられるか」。

落合氏は、空に向かって吠えた。

高校、中退ス。

高校1年、落合氏は、中退を決意する。親に轢かれたレールを走るのはもう懲り懲りしていたから。もちろん、「いい子」も卒業だ。「ただ、目標もなく、中退なんていうのが悔しくてね。それで職人だ、コックだって言ってね。実は、口実が欲しかっただけなんだ」。

父が、日本橋にある、知り合いのレストランオーナーを紹介してくれた。とりあえず、目指すはフレンチの料理人。動機はともかく、自ら決めた初めての道だった。

ホテルニューオータニの厨房に立つまでの話。

「初めてですから、比較はできなかったんですが、『何か違うな』と思ったんです」。父が紹介してくれた店での話である。

「素直にその気持ちをオーナーに伝えました」と落合氏。すると、オーナーは落合氏の思いをしっかり聞いて、別のレストランを紹介してくれたのだという。

「紹介してもらったのは、『トップフード』というお店です。幸いにも私は人にとても恵まれました。この店の方々もみんないい人ばかりで。しかし、この店もあとにすることにしました。そして、最終的に『ニューオータニ』に落ち着きました」。

「ホテルがいい」という知人のアドバイスが決め手だったそうである。ともかく、落合氏の人生の前半を彩る「ホテルニューオータニ」時代が幕を開ける。

イブの日に辞めようと思った。

「ホテルニューオータニ」時代は4年半となる。「料理の基本はすべてニューオータニで身につけた」と落合氏が振り返るように、この4年半を抜きに「落合務」を語ることはできない。ニューオータニ時代の話を書こう。

落合氏がホテルニューオータニに就職したのは、19歳のことである。経験は多少だが、積んでいる。落合氏は、9月に中途採用者として入社。誰もが最初は、「洗い場」からスタートする。氏もまた「洗い場」からであった。しかし、しばらくすると「メインダイニング」に引き上げられた。

「たまたま人が足りなくなった時のことです。私の履歴書をみたんでしょうね。少しだけど経験もあったし、下っ端の仕事ぐらいはできるだろうって、引き上げてくれたんだと思います」。

メインダイニングと言えば、まさに花形である。「当時、ホテルニューオータニには、料理人だけで250人位いました。洗い場もあれば、準備室といって下処理だけをする部門もあります。宴会もあったりと、いろいろあるのですが、250人いる中でもメインダイニングに立てるのは、一握りのコックだけでした」。

むろん、最初から、全部できたわけじゃない。下っ端として、下っ端のミッションをそつなくコンプリートした。先輩たちが食べてしまった食材として使う予定だった伊勢海老の後始末、帳尻合わせも、下っ端の仕事だった。

「ジキルとハイドだった」というのは、いまも尊敬するシェフのこと。

「できる人だったし、とても怖い人だった。彼がいるだけで、背筋がぴんとなるんです。でもね、仕事が終われば、急に柔和な人になって。麻雀やろうよ、とかね。とにかく、格好いいんです。仕事を始める前には、コップに注いだブランデーをぐびっと一口で飲んだりするんです。倒れますよ、普通の人はそれで。でも、その人は『さぁ、とりかかるか』って。ね。格好いいでしょ」。

「辞めようと思ったのは1回だけです。12月24日のことでした。この日は、イブでしょ。1年で1番忙しいんです。そんな日にあろうことか寝過ごしちゃいまして。出社時間の10時30分には、まだ、いびきをかいていました。起きた時には、もう辞めると言うしかないと思ったんです。それで、『辞めます』って言ったら、『どうせ寝過ごしたんだろ』って全て見透かされていました。『いいから直ぐに来い』って。着いたのは、もうランチが終わった後でしたね。今なら笑い話だけど、当時は辞めるしかないと真剣に思いました。それほどイブは大事な日だったからね」。

こうして、落合氏は4年半をホテルニューオータニ時代で過ごすことになった。

ホテルからの脱出。あるオーナーとの出会い。

当時の落合氏はフランス料理を担当していた。むろん、当時、日本のフランス料理はまだ洗練されていなかった。フランス料理のシェフと言っても、たいていの人は、フランスの料理本のレシピを真似、料理を作っているにすぎなかった。

「フランス帰りのシェフがいる」そう聞いたのは、氏がまだホテルに勤務していた頃の話。「『志度』というレストランです。絶対に入れないって言われていました。何しろ、希望者の履歴書が山積みされているって話だったんです。何としてでも入りたかったのですが、私に来たのは、その店の姉妹店。ホテル時代の先輩に誘われ、『給料も今の倍やるから』と言われ、『倍の給料!やります!』と即答しました(笑)」。この時の転職が落合氏のターニングポイントとなる。何しろ、この店のオーナーと知り合ったことで、海外に道が広がるキッカケになったからである。オーナーは、落合氏に何を見たのだろう。まだ若い落合氏をとことん可愛がった。

フランス、スペイン、そしてイタリア。

「店を辞めるつもりだったんです。新しい店にも面接にも行って、内定もいただいていました。それがオーナーの耳に届いたんでしょう。『断ってこい』って。それからしばらくして、海外旅行のご褒美をいただけることになりました」。

「1ヵ月半」だったそうである。落合氏は、フランスに渡り、スペインを回り、そしてイタリアに立ち寄った。憧れの海外。落合氏の心は、弾みに弾んだに違いない。

「フランスも、スペインも良かった。でも、帰国前に立ち寄ったイタリアには、『来なきゃ良かった』と思った。イタリア料理って旨くないんです。帰国後オーナーに報告に行った時も、『イタリア料理は大したことがない』みたいなことを言っていました。でも、その時に聞いたのですが実はオーナーがイタリア料理好きで(笑)」。

すでに資産家と言っていい人だったのだろう。そんなオーナーとの距離も縮まり、運転手なども務めた。「誰もオーナーには逆らわないし、意見も言わない。唯一、私だけがズケズケとものを言うことができたんです。それが評価されたのかもしれませんね」。ともかくオーナーは、落合氏に期待をかけた。その表れだろう、「イタリア」行きを命じられることになる。

「オーナーは、イタリア料理が好きだったんです。でもまだ彼が満足するようなイタリア料理店は日本にはなかった。そういう背景もあったんでしょう。私に白羽の矢が立って、『イタリアレストランを一緒にやろう』と。そのために『イタリアに行ってこい』と指令が下りたんです」。

フランスではなく、イタリア。落合氏の性格からすれば、いくらオーナーの命令でも気にいらなければ、一蹴したはずである。「でも、調べてたら、フランス料理の源流って、イタリア料理なんですね。イタリアの王妃が、イタリア料理のレシピを持ってフランス国王に嫁いだのが、起こりなんだとか。そうか、だったらイタリア料理も悪くないなと思ったんです(笑)」。

今度は、1ヵ月程度の短期間ではなかった。3年半にも及んだ。「日本に帰ってこいって何度かオファーがあったんです。でも、うまくスルーしていたんですね。そうしたら、オーナーの社長と常務たちが4人で迎えに来たんです。もう、それだったら仕方ないと思い、腹をくくって帰国しました」。

帰国を延ばしてきたのは、プレッシャーの表れだったのかもしれない。「あいつはオーナーのお気に入りだからと陰口を叩く人もいました。たしかに、贔屓されていたかもしれません。でもそれだけ言うのなら、あのオーナーの期待に応えるのが、どれだけプレッシャーになるのか実際にやってみればいい。正常な人なら大抵参ってしまいますよ」。

オーナーの発想は、次元が違った。その違いを帰国後、改めて知ることになる。

グラナータ、オープン。

「もともと私が勤めていた店を大改装することになりました。改装費は1982年、当時の貨幣価値で1億5000万円です」。その莫大な投資コストも含め、すべてが落合氏に託された。むろん、この店がのちに伝説の店となる「グラナータ」である。

当時の心境を落合氏に聞いてみた。「店を軌道に乗せられるかどうか、不安でした。その不安は的中しました。オープンして数日すると、オープン景気が剥げ落ち、客は、まばらになり、100席の店に客が数組しかいないこともざらでした。ガランとしていた店に来られたお客様に申し訳ないくらいでした。ランチで15〜20人。ディナーでも同じくらいかな。ノーゲストの時もありました。先が全然見えないんです。スタッフからも『もうやめましょう。辛すぎます』って、言葉が漏れるくらいでした」。

「理由は簡単です。お客様にとって、未知な料理だったんです。『なんだ、この店は!スペゲッティは堅いし、リゾットは米の芯が残っている。失敗した料理を出してんだろう』って(笑)」。

いま聞けば、笑い話になるかもしれないが、当時はこの認識のズレが、死活問題となっていた。「知らないから、分からない。僕等だって、いまアフリカ料理を食べるとするでしょ。分からないよ、旨いかどうかなんて。本物を知らないんだもの。イタリア料理界にとって、あの頃は、そういう時代だったんです」。

何ものかも判らない。だから、日本の料理と比較し、出来損ないと判断する。そういう客がいても責められない時代だったのかもしれない。「オーナーに、日本人の舌に合わせましょうって何度も提案しましたが、『絶対だめだ』の一点張りです。いま思えば、その一言が『グラナータ』を、そして私という人間を育てることになりまさした」。

そして、爆発的なヒットをもたらしたキッカケは1人のイタリア人からだった。

日本におけるイタリア料理の生みの親。

「俺は旨いと思っているんだが、どうしていつも客がいないんだ?」。

唯一の常連とも言うべき、とあるイタリア人がある日、落合氏にそう声をかけてきた。

「どうして? 理由はこちらが知りたいくらいです、みたいな話をしていたんです。この方が、実は、イタリア政府観光局の局長だったんですね。今でも彼には、心から感謝しています。彼の口コミのおかげで、イタリア人たちがいらっしゃるようになり、彼らを追いかけるように日本人もいらっしゃるようになったんです」。

オープンして、1年後には予約も取れない超繁盛店となった。

「出来損ない!と言っていた人が、『これが、アルデンテってもんなんだよ』ってお連れさんに言っているのが可笑しくてね」と落合氏。

「いずれにしても、オーナーの言葉は正しかった。当時の日本人の舌に合わせていたら、『グラナータ』は『グラナータ』ではなくなっていたんです」。「ただ、当時は、相当、厳しい風も吹いていたと思うんです。1億5000万円をかけ、しかも、オープンしても赤字続きですから。いくら資産家だと言っても、会社のお金ですからね。あんなに凄い人は他に会ったことがありません。まさに、オーナーこそ、日本におけるイタリア料理の生みの親です」。

ちなみに「グラナータ」が誕生したのは1982年のことである。イタリア料理のパイオニアということがご理解いただけるだろう。落合氏は、この「グラナータ」で14年、腕を振るい、落合氏自身もイタリア料理の先駆けとして、極めて高い評価を受けていくのである。

イタリア料理をめざす人が乗り越えるカベ。

2014年、インタビューさせていただいた時、落合氏は67歳になられていた。しかし、まだまだお元気で精力的に動かれている。「グラナータ」を卒業した落合氏は、1997年9月、氏の代名詞ともなる「LA BETTOLA」をオープンする。

その一方で、多彩な活動を展開する。「落合務シェフのイタリアン」など上梓した料理本も多く、TVでもタレント顔負けの活動を行っている。

落合 務を一言でいえば、「グラナータ」同様、「伝説」をつくった人となるのではないだろうか。ただし、「伝説」ではあるが、過去の遺産ではない。これからも語り継がれる「伝説」であり、未来への贈り物でもある気がする。何故なら落合 務という人間そのものが、イタリア料理界を目指す人のお手本となり、乗り越えるカベとなると思うからだ。

いずれにしても、落合氏は、まだ第一線で日本の料理界を牽引している。これは紛れもない事実である。日本におけるイタリア料理。氏の目に、その料理はいま、どのように映っているのだろうか。

最後に落合氏が修業した店をHPから抜粋し、列挙する。

ローマ チェレスティーナ アルチェッポ コンテヴェルデ アンバシャータ アブルッツォ セッテコッリ トウリオ ナポリ イスキア島エルマホテル シチリア・パレルモ市グルマンズ ラ・スクデリーア シラクサ市トラットリア アルキメデ レストラン ミノッセ カステリーナ イン キャンティ ダ・トッレ フィレンツェ ホテル ミケランジェロ ホテル アストリア ボローニャ ディアナ フェラーラ市ファンタスティコ ジョベディ トラットリア ダ イド ベネチア ドウ フォルニ 他多数。

日本のイタリア料理の源流は、間違いなく、これらの店から受け継がれた落合氏の腕の中にある。

思い出のアルバム

| ツイート |

この企業・代表の方にコンタクトを取りたい方

この企業にご興味のある方、コンタクトを取りたい方、また代表にメッセージを送りたいといった方は、下記フォームよりご登録下さい。当社が連絡を取り、返信させていただきます(すべての取材先企業様、代表の方に連絡が取れるわけではありません。こちらから連絡がつく場合に限ります)。

例)テレビ番組用に取材したい、自社の商品をPRしたい、この企業で働いてみたい など